LA STALLA DEL FUTURO: LA SFIDA È MANAGERIALE

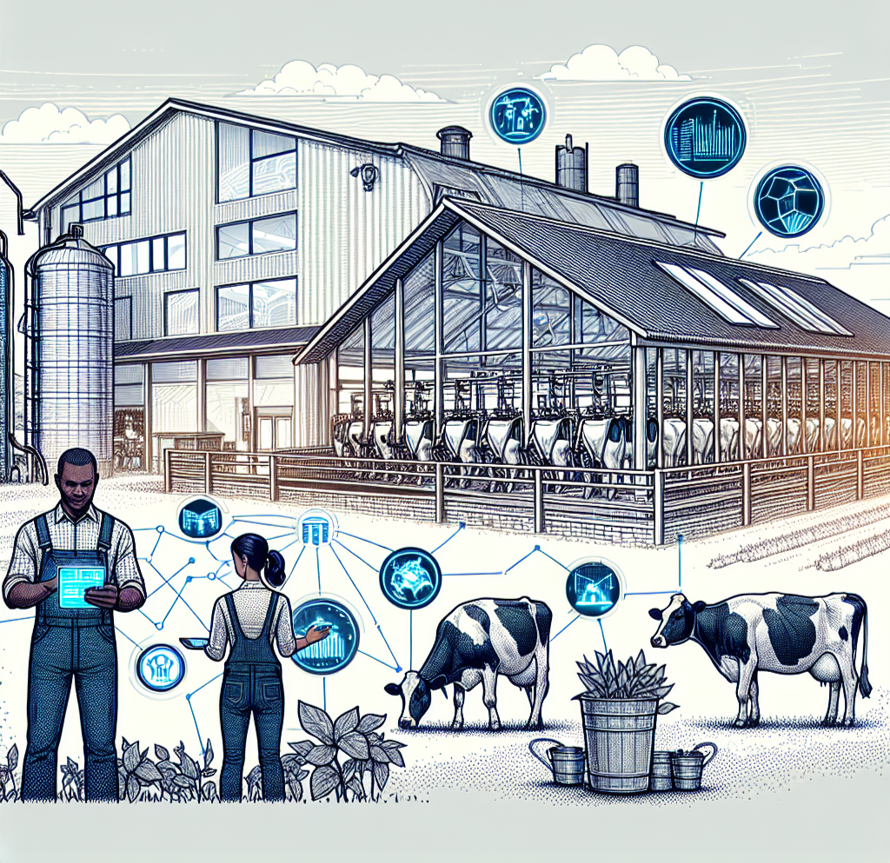

Dalla pianificazione alla lettura dei dati, fino alla valorizzazione delle persone, l’allevamento diventa impresa capace di attrarre i giovani e affrontare sfide produttive e ambientali

Di Alessandra Todisco, direttore generale CAI Nutrizione (da “Informatore Zootecnico” n. 18-2025, pp. 117-118)

Qualche giorno fa stavo facendo una video call con un allevatore e, a un certo punto, mi ha detto: “scusa, ti devo lasciare… mi sta chiamando un robot”. È lo stesso allevatore che mi ha raccontato di aver organizzato il lavoro in modo tale che tutti – membri della famiglia e dipendenti – abbiano sempre almeno un giorno libero a settimana per prendere fiato e ricaricarsi.

Quell’episodio mi ha colpita, perché racconta in poche parole la trasformazione in corso: la tecnologia non è più un optional, ma uno strumento indispensabile per restituire tempo alle persone e rendere la vita dell’allevatore più sostenibile. La vera sfida, però, non è solo tecnologica. È, prima di tutto, manageriale: usare robot e dati per costruire imprese più solide, organizzate e attrattive per le nuove generazioni. La robotizzazione, infatti, non è soltanto automazione di processi. È un alleato per ridisegnare tempi e modi del lavoro, riducendo attività ripetitive e liberando energie per ciò che davvero conta: pianificazione, formazione, gestione economica. Non a caso, molti giovani guardano con sospetto a un mestiere che sembra condannare a una vita senza pause. Diverso è il discorso se si parla di gestire un’impresa moderna, dotata di strumenti tecnologici e organizzativi, dove ci sia spazio anche per la vita privata.

Verso un approccio “data driven”

Robot e sensori generano una grande quantità di informazioni. Ma i dati, se restano “numeri”, non portano alcun vantaggio. La vera rivoluzione è culturale: serve trasformare quei dati in conoscenza utile e tempestiva, capace di guidare scelte consapevoli. E qui entra in gioco la dimensione manageriale. Per creare valore nel medio periodo, anche una azienda agricola deve imparare a ragionare come un’impresa industriale, passando dall’“istinto” a un approccio “data driven”.

I dati non sono un fine, ma un mezzo: servono a sintetizzare i risultati della gestione e a dare supporto alle decisioni. Un bilancio mensile, un cruscotto dei costi di alimentazione o un indice di benessere

animale sono strumenti che permettono all’allevatore di guidare l’azienda con consapevolezza. Non si

tratta solo di raccogliere dati, ma di allenare la mentalità a “leggerli” e a chiedersi sempre: cosa mi dicono

davvero questi numeri? L’abitudine al confronto con indicatori chiari diventa una palestra quotidiana che

aiuta l’allevatore a diventare imprenditore del proprio futuro.

Il controllo di gestione, dunque, può rappresentare un punto di svolta nella direzione dello sviluppo e questo cambiamento è alla portata di tutti perché non serve implementare sistemi troppo sofisticati, bastano pochi dati chiave ma gestiti.

Un modello per creare valore

In concreto, questo significa lavorare su alcuni punti chiave:

- Chiarire la direzione strategica: avere un orientamento chiaro che rappresenti la ragione d’essere dell’azienda e guidi le decisioni. La direzione strategica è la “stella polare”: se non è esplicitata, si rischia di navigare a vista e questo depotenzia la struttura. Per un allevatore può voler dire scegliere se puntare alla massimizzazione della produzione di latte, alla differenziazione per qualità o a un modello basato su sostenibilità e benessere animale.

- Tradurre la visione in obiettivi concreti: fissare traguardi chiari e misurabili, collegati a indicatori di performance. Qui entra in gioco il concetto di Kpi (Key performance indicator). Non servono tanti indicatori: bastano pochi numeri che siano rappresentativi dell’andamento dell’azienda, dal margine per litro al tasso di rimonta, fino al benessere animale rilevato da parametri oggettivi.

- Definire ruoli e responsabilità: superare il “tutti fanno tutto” e organizzare le competenze in modo da responsabilizzare e valorizzare le persone. Anche nelle aziende a conduzione familiare, chiarire

chi fa cosa riduce conflitti, sprechi di tempo e aumenta la motivazione. - Rilevare e integrare i dati: costruire una visione d’insieme che unisca breve e medio periodo, combinando indicatori economici e non economici. L’integrazione dei dati è ciò che trasforma un insieme di numeri in una bussola gestionale. È inutile sapere solo i costi se non li si mette in relazione con i risultati, così come monitorare la salute animale senza collegarla alla produttività.

- Capire gli economics della propria azienda: conoscere i numeri per prendere decisioni consapevoli, evitando scelte istintive e rafforzando la competitività. Capire, ad esempio, se conviene davvero investire in un nuovo robot o prendere decisioni relative a capi non produttivi. Le scelte non devono basarsi sul “si è sempre fatto così”, ma su dati oggettivi.

- I feedback sono strategici: fermarsi a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e aggiustare il tiro. Innamorarsi di una idea può essere rischioso, serve capacità di adattamento

e accettazione dell’errore come leva di apprendimento e crescita. Saper fermarsi, valutare e correggere non è una perdita di tempo, ma un investimento sul futuro.

L’IA come acceleratore

Un esempio concreto è l’intelligenza artificiale, che già oggi entra in stalla con applicazioni pratiche: previsioni delle curve di lattazione, ottimizzazione delle razioni, diagnosi precoce delle patologie, manutenzione predittiva dei robot. Sono strumenti potenti, che però funzionano solo se inseriti in un contesto organizzato e guidato da persone capaci di leggere le informazioni e trasformarle in scelte operative.

Le persone al centro

Ed è proprio qui che si chiude il cerchio: la tecnologia non sostituirà mai le persone, ma potrà renderne il lavoro più qualificato. La difficoltà crescente nel trovare manodopera va affrontata non solo con l’automazione, ma anche con un cambio di mentalità: valorizzare i collaboratori, formarli, dare loro ruoli e responsabilità. Lo stesso vale per il passaggio generazionale: non si tratta più soltanto di tramandare un mestiere, ma di accompagnare i giovani a guidare un’impresa, con strumenti di gestione che consentano di affrontare mercati competitivi e nuove sfide sociali e ambientali. I giovani non cercano un lavoro che li vincoli senza pause, ma un’impresa che sappia offrire prospettive, autonomia, strumenti tecnologici e un bilanciamento tra vita e lavoro.

La vera scommessa, dunque, non è immaginare la stalla del futuro, ma avere il coraggio di costruirla giorno dopo giorno. La zootecnia italiana ha già le competenze, la tradizione e la capacità di innovare: la differenza la farà la scelta di diventare protagonisti di questa trasformazione, coniugando tecnologia, dati e cultura manageriale. La stalla del futuro, con robot, intelligenza artificiale e nuove competenze manageriali, può diventare proprio questo: un settore che non trattiene per tradizione, ma che attrae per opportunità.